»Sushi in Suhl«

Zwei Jahre Wartezeit, eine Monatsmiete für ein Menü — und doch immer ausgebucht. Die HOG Waffenschmied in Suhl war nichts weiter als legendär.

Rolf Anschütz führte zwanzig Jahre lang, von 1966 bis 1986, die HOG Waffenschmied, bis 1981 das einzige Japan-Restaurant der DDR. In einem Land mit Mangel- und Planwirtschaft mußte man für so etwas verrückt sein, positiv verrückt.

1964 übernahm Rolf Anschütz, Sohn einer Suhler Gastronomen-Familie, gelernter Kellner und Koch, Serviermeister, Absolvent der Fachschule für Gaststätten- und Hotelwesen in Leipzig, die HOG (HO-Gaststätte) Waffenschmied, ein Weinrestaurant mit Thüringer Küche. Schon in Leipzig interessierte sich Anschütz für die japanische Esskultur; sie wurde auch zu seinem Prüfungsthema.

Kurz zuvor war in der DDR die Fünf-Tage-Woche eingeführt worden. Auch Rolf Anschütz machte sich Gedanken, was der DDR-Bürger mit der zusätzlichen Freizeit am Sonnabend wohl anfangen könnte. Und so reifte ein geradezu abenteuerlicher Gedanke: Die Eröffnung eines Japan-Restaurants. Aber erstmal nur in einem Hinterzimmer des Waffenschmied, für ein paar Freunde, als Testballon, sozusagen.

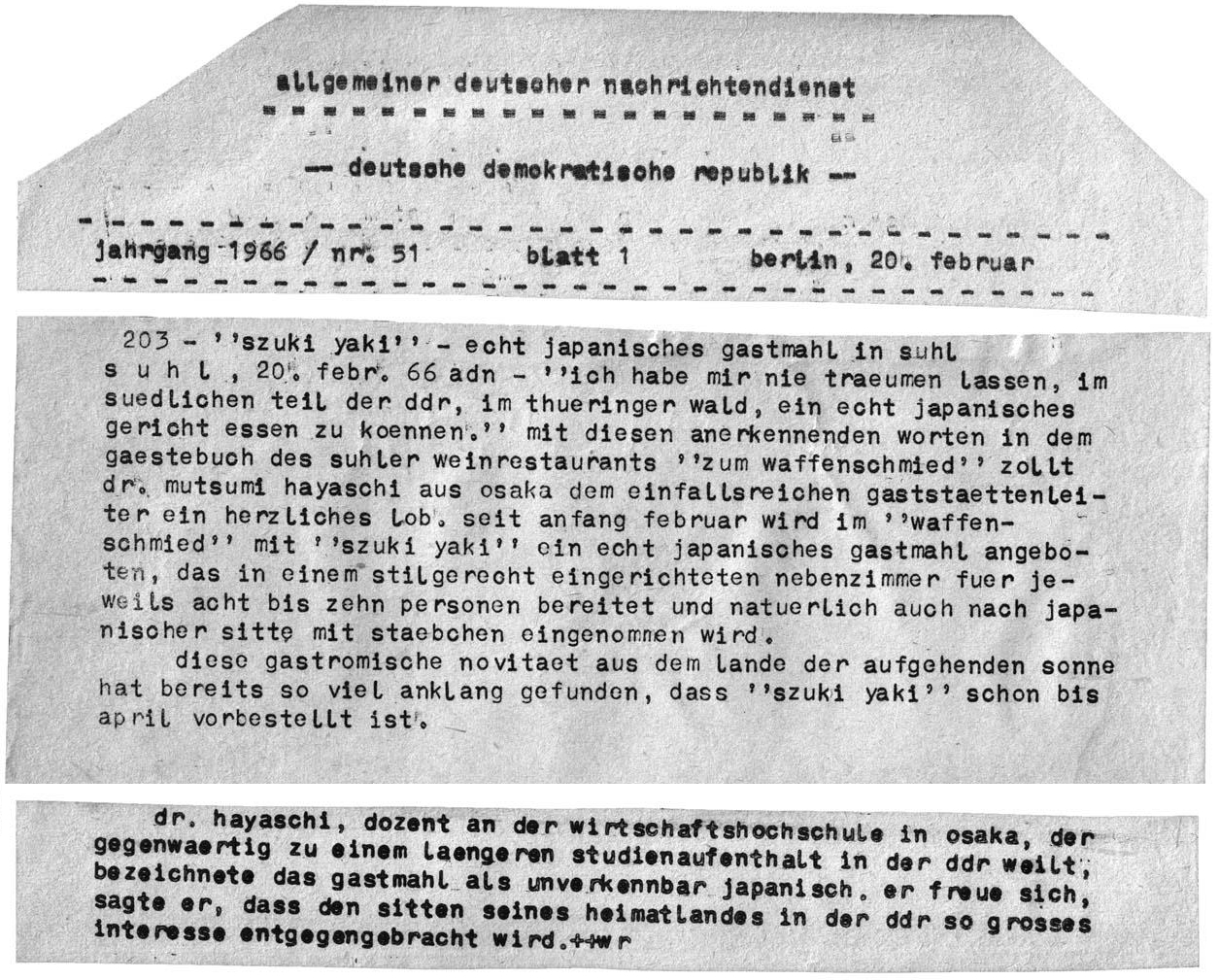

Einer der Freunde ist ein Journalist, der über den Abend in der Regionalzeitung schreibt. Der Zufall will es, daß dieser Artikel einem japanischen Wirtschaftswissenschaftler in die Hände fällt, der gerade in der DDR weilt. Dér wird neugierig — und reist nach Suhl. Seine lobenden Worte im Gästebuch des Waffenschmied werden zum Gegenstand einer ADN-Meldung. Jetzt gibt es für Rolf Anschütz kein zurück mehr.

Japanische Küche? — In der DDR der 1960er Jahre? — In einem Land, dem damals der Mief aus sämtlichen Knopflöchern dampfte? — In Suhl, hinter den Bergen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen? — Völlig absurd! — Weißt Du überhaupt, wo Japan liegt? wird Anschütz von seinen Vorgestzten bei der HO gefragt. Improvisation war angesagt. Insbesondere in der Anfangszeit, schließlich gab es keinerlei praktische Erfahrungen, auf die man hätte zurückgreifen können. Bücher lieferten unvollständigen Ersatz. Was dann noch fehlte, wurde mit thüringischer Intelligenz geschlußfolgert. Und so wurde mit Worcester- statt Soja-Sauce gewürzt. Und mit Bino-Würze (einer Art DDR-Maggi). Milchreis wurde zu Sushi-Reis und Karpfen so eingefärbt, daß er wie Lachs aussah. Aus Spinat wurde Seetang, Saké gabs aus Eierbechern, Kohlrabi ersetzte Bambussprossen. Aus nichts was machen, lautete Anschütz' Credo. Der Saké war zuerst nur ein Gemisch aus angewärmtem Tokaier und Korn. Frisches Gemüse, unabdingbar für die japanische Küche, war weniger das Problem. Das gab es schließlich auch in der DDR. Ab 1980 verbesserte sich die Lage, der Waffenschmied lief als Interhotel, wurde insofern bevorzugt beliefert und ab da wurde es auch möglich, über einen Düsseldorfer Feinkosthändler original japanische Waren zu beschaffen.

Kittelschürzen mit Blumenmuster wurden zum Kimono umgearbeitet, von den Tischen und Stühlen die Beine einfach abgesägt. Um- und Ausbauten erfolgten in einem unentwirrbaren Mix aus Plan-, Initiativ- und schlichten Schwarzbauten. Oft ganz hart an den Grenzen der Legalität. Später kamen die Kimonos aus dem Fundus des Meininger Theaters: Die Kostüme zur Oper "Madame Butterfly" lieferten Stoffe mit Kirschblütenmuster. Für privat bezahlte 10.000 M (d. DDR) lies Rolf Anschütz ein japanisches Kochbuch ins Deutsche übersetzen. Das führte zum Ende seiner Ehe.

Rolf Anschütz liebte die japanische Küche. Sie hatte für ihn etwas Gradliniges. Es wurde so gekocht, daß immer der Eigengeschmack des Produktes erkennbar bleib. Klarheit, Konsequenz — und Liebe zum Detail.

Ein Sukiyaki, eine Art Eintopf mit Rindfleisch, Nudeln, Zwiebeln, gequirltem Ei und Bambussprossen sollte das Gericht werden, mit dem alles begann. Es wird üblicherweise direkt am Tisch zubereitet. Aus anfangs wenigen Gerichten à la carte entwickelte Anschütz nach und nach Menüs in der Art eines Kaiseki.

Das Geschäft wuchs und wuchs, hatte längst eine eigene Dynamik entwickelt. Aus dem ursprünglichen Hinterzimmer wurde eine eigenständige "Japan-Abteilung". Ein Abend im Waffenschmied dauerte vier bis fünf Stunden. Er lief ab wie ein Theater-Spiel zum Mitmachen. Zeremonien-Meister führten durch das Programm und gaben Anleitung. Die Gäste wurden unterhalten, in japanische Sitten und Gebräuche eingeführt und lernten, wie man mit Stäbchen isst. Oder warum man sich ein heißes Tuch auf die Stirn legt. Frauen in Geisha-Kostümen sorgten für den Service. Ein Essen im Waffenschmied war viel viel mehr, als nur ein Essen. Es war vor allem und zuerst ein Erlebnis.

Drei Menüs gab es zur Auswahl: Mit Preisen von 99,50 M, 117,50 M oder 136,50 M waren sie paradoxerweise teurer als eine Monatsmiete. In den Waffenschmied kamen alle (sofern sie die Ausdauer besaßen, auf einen Tisch zu warten), von der Putzfrau bis zum Professor. Der Waffenschmied war nie ein Valuta-Restaurant. Abgerechnet und bezahlt wurde ausschließlich in Mark der DDR. Westliche Gäste konnnten, wenn sie den Waffenschmied besuchen wollten, im TT — Interhotel Thüringen Tourist — ihre D-Mark 1:1 in DDR-Mark tauschen. Zwei Jahre Vorbestellungen waren "normal". Zwei Damen waren ausschließlich mit den Reservierungen beschäftigt. Ohne Computer.

Der gesellschaftliche Status der Gäste zählte nicht, den sah man ihnen sowieso nicht an. Denn vor dem Essen wurde gebadet. Gemeinschaftlich und nackt in einem Furu. Chef und Sekretärin, Arbeiter und Direktor. In so einem rituellen Bad wird der Staub der Straße abgewaschen und die Sorgen werden Sorgen sein gelassen. Im Bad sind alle Gäste gleich. Sie konnten sich geben wie sie waren und wie sie sich fühlten. Völlig ungezwungen. Gemeinschaftlich wurde gesungen, leichte Getränke wurden gereicht. Die politische Vision einer klassenlosen Gesellschaft — verwirklicht ausgerechnet in einer Tradition aus dem erzkapitalistischen Japan im Hinterzimmer einer Suhler Gaststätte.

Was für DDR-Verhältnisse schon völlig absurd war, muß auf westliche Gäste noch weit absurder gewirkt haben. Denn ganz offensichtlich stimmte hier überhaupt nichts an dem Bild, welches westliche Medien Tag für Tag von der DDR zeichneten.

Nach dem Bad bekam jeder Gast einen Kimono — und es ging zum Essen. An niedrigen Tischen und auf Sitzkissen mit Lehnen. Das Restaurant war mit Reismatten ausgelegt. Nicht jeder Gast kam mit den üppigen Sieben-Gänge-Menüs der japanischen Küche klar. Yakitori machten üblicherweise den Anfang, mancher probierte scharfen Wasabi mit dem großen Löffel. Andere hielten sich an die eingelegten Pflaumen — und spuckten sie verschämt in die Servietten.

Es gab einen festen Stamm von etwa 50 nebenberuflichen Geishas, die den Service übernahmen, in farblich abgesetzten Kimonos als Kellnerinnen und Serviererinnen arbeiteten. Ein Lächeln auf den Lippen und Spaß an der Sache, war für Rolf Anschütz die wichtigste Einstellungsvoraussetzung. Wegen der üppigen Trinkgelder waren die Jobs begehrt.

Als Rolf Anschütz sein Lokal eröffnete, am 14. Februar 1966, waren die Widerstände groß. Was da ablief war so außergewöhnlich, tanzte dermaßen aus der Reihe, daß es von der HO-Direktion (und damit von Partei und Staat) nur mit allergrößtem Mißtrauen betrachtet werden konnte. Eigeninitiative und Ideen. Das Ergebnis konnte eigentlich nur Ärger bedeuten. Sollte man den Waffenschmied nicht besser schließen?

Aber Anschütz trotzte sich unbeirrbar durch — und irgendwann war der Waffenschmied so bekannt, daß er nicht mehr nur geduldet werden mußte. Jetzt wollte auch die Partei von der Popularität profitieren. Der japanische Botschafter in der DDR war Stammgast in Suhl, einem Provinz-Kaff mit damals 40.000 Einwohnern, bei dem die meisten Leute heute noch Probleme haben, es auf einer Landkarte zu finden.

Aber Suhl stand gastronomisch plötzlich in einer Reihe mit Paris und Brüssel. Denn nur in diesen drei Städten gab es außerhalb Japans ein Ryokan, ein Gasthaus, in dem ein traditionelles japanisches Gastmahl mit Bad, Kimonos, Geishas, Stäbchen, Sake, Sushi, Gastmahlleiter sowie niedrigen Stühlen und Tischen geboten wurde. Selbst in Japan war diese Form der Gastronomie mittlerweile zur teuren Seltenheit geworden. Japanische Geschäftsleute, Messebesucher, Spezialisten, Diplomaten und Monteure kamen nach Suhl um das zu erleben, was sie in Japan vermißten. Die heile japanische Welt im Waffenschmied, die in Japan längst völlig exotisch geworden war. Wie viele politische und andere Geschäfte im Waffenschmied eingefädelt und abgewickelt wurden, wird auf ewig ein Geheimnis bleiben. Was in einem bescheidenen Hinterzimmer begonnen hatte, war zum japanischsten Restaurant außerhalb Japans geworden. Ein vom japanischen Kaiserhaus verliehener Orden bestätigt das.

Fast zwei Millionen Gäste, nicht nur aus der DDR, wußten das zu würdigen.

Bis 1986. Auch in den HO-Direktionen hatte ein Generationenwechsel eingesetzt, die Zahl der Neider war gewachsen und Rolf Anschütz sollte unbedingt in die Partei eintreten, SED-Genosse werden. Aber Anschütz wollte nicht. Da wurden ihm linientreue Leiter vor die Nase gesetzt, immer mehr Umsatz gefordert — aber notwendige Investitionen verweigert. Anschütz war sich bewußt, daß er dem Druck nicht ewig würde standhalten können, daß es beschlossene Sache war, ihn loszuwerden. Als man ihm anbot, ein japanisches Restaurant in Berlin zu übernehmen, kapitulierte er. Daß das nur eine Finte war, wurde ihm bald darauf klar.

Der Waffenschmied war nach der Wende noch geöffnet. Er wurde in eine GmbH umgewandelt, an einen West-Investor verkauft — und im Juni 1993 geschlossen. Eine sagenhafte, éinmalige und aberwitzige Geschichte hatte ihr endgültiges Ende gefunden.

Rolf Anschütz starb im April 2008.

Sein erster japanischer Gast, Dr. Hayashi Mutsumi aus Osaka, hatte ihm im Februar 1966 zum Dank für die Bewirtung eine Flasche Gekkeikan-Saké geschenkt. Die Flasche ist immer noch ungeöffnet.

Vor zehn Jahren (im Oktober 2012) wurde der Film »Sushi in Suhl« uraufgeführt. Er setzt Rolf Anschütz und seinem Lebenswerk, dem Waffenschmied, ein durchaus würdiges Denkmal.

"Sushi in Suhl" ist keine gängige Ost-Komödie. Im Mittelpunkt steht weder ein typischer "Ossi" noch versucht der Film, melancholische Ostalgie-Gefühle beim Zuschauer hervorzurufen. Der Film erzählt eine deutsch-deutsche, auf Tatsachen beruhende Geschichte, die fast zu kurios ist um wahr zu sein. Doch sie ist wahr und Regisseur Fiebeler findet für ihre filmische Umsetzung genau die richtige Mischung aus heiteren und ernsten Tönen. Es ist (im wahrsten Sinne des Wortes) köstlich mit anzusehen, wie sich Anschütz für die fernöstlichen Speisen und die Kultur begeistert und sich seine eigene kleine, japanische Welt inmitten des grauen, tristen Sozialismus erschafft — und damit schnell die Menschen begeistert. Mit großer Leidenschaft, viel Liebe zum Detail und Akribie bereitet er Sushi und gebratenen Reis zu, und dem Zuschauer läuft dabei nicht nur einmal das Wasser im Munde zusammen.

Ernste Töne stimmt der Film dann verstärkt ab der Hälfte an, wenn Anschütz merkt, dass er sich durch die ganzen Ereignisse zunehmend von seiner Familie entfremdet hat. Erst sehr spät stellt der Koch fest, dass seine Heimat bei aller Liebe und Begeisterung für die japanische Kultur, Traditionen und die Speisen doch die DDR ist. Dabei ist der Film zu jeder Zeit sehr gefühlvoll aber nie zu kitschig geraten — selbst am Ende nicht, wenn Anschütz in Japan bewusst wird, dass er in der DDR und nicht in Japan zu Hause ist. Zu verdanken ist dieser Umstand auch Hauptdarsteller Uwe Steimle, der eine beeindruckende One-Man-Show abliefert. In seinem Spiel findet sich genau die richtige Mixtur aus Tragik und Komik, die auch den Film auszeichnet. Dabei verkörpert Steimle seinen Anschütz angenehm zurückhaltend. Anschütz kommt als unauffällige, zurückhaltende Figur daher, die selbst dann nicht den Boden unter den Füßen verliert, als sich das Restaurant zu einem der bekanntesten des Landes entwickelt. Das führt dazu, dass man als Zuschauer über den kompletten Zeitraum des Films mit Anschütz sympathisiert und ihm gespannt auf seinem Weg zum berühmten Gastronomen folgt.

Fazit: "Sushi in Suhl" erzählt mal komisch und heiter, mal ernsthaft und nachdenklich die unglaubliche Geschichte vom ersten Japan-Restaurant der DDR und macht den Zuschauer auf sympathische Art mit einem bis dahin wenig bekannten Kapitel der DDR-Geschichte vertraut.

—spielfilm.de

Dieser Film kann urkomisch sein, dann wieder rührend bis sentimental — immer aber ist er grundehrlich. Fiebeler verrät seine Helden niemals, auch wenn der Humor nicht zu kurz kommt. Und dieses Prinzip lebt von einer rundum grandiosen Besetzung. Steimle überrascht mit einer Ossi-Figur jenseits seiner bekannten Parodien: ein sensibler, sympathischer Held, der lediglich die Angewohnheit hat, weit übers Ziel hinauszuschießen — auch übers eigene. Thorsten Merten und Deborah Kaufmann liefern wundervolle Studien jener mittleren bis höheren Chargen ab, die das System tragen, ohne selbst jemals eine Entscheidung zu treffen. Julia Richter spielt sympathisch die mit dem fantasiebegabten Gatten geschlagene Ehefrau. Und Ina Paule Klink ist als Gisela eine typische Ost-Pflanze. Es ist die Mischung aus Typen und Figuren, die hier entwickelt wird, die den Film zu einem echten Kunstwerk werden lässt. Ästhetische Brüche werden zum Stilmittel. Einfach gut gemacht.

—Tatjana Mehner, otz.de

Comments